- ガスと防災

都市ガスと防災

・都市ガス事業者の地震対策

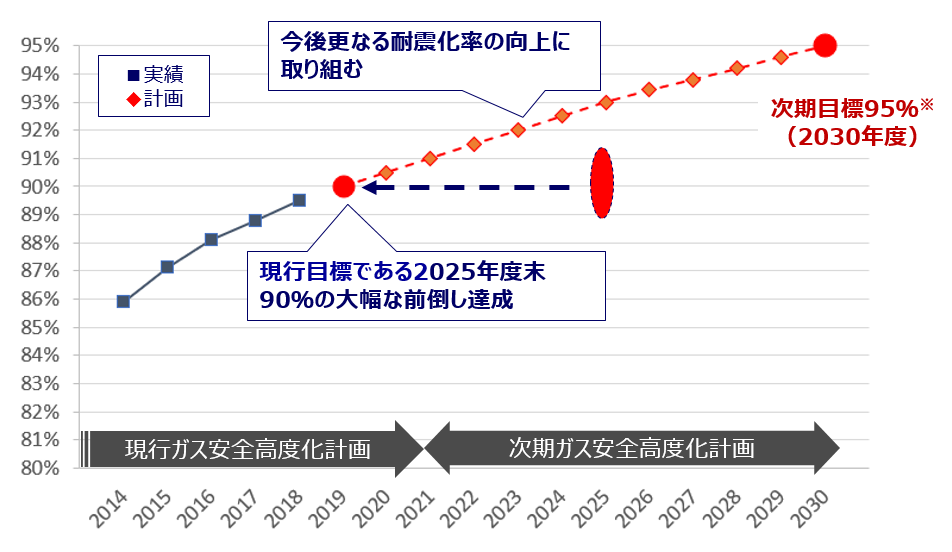

都市ガスを各家庭や工場などに届けるガス導管には、高圧・中圧・低圧の3種類があります。このうち、高圧・中圧のガス導管については、地震発生時に被害を受けにくいよう設計・建設されており、阪神・淡路大震災クラスの地震にも耐えられます。実際に、東日本大震災でも、ガス供給に影響をおよぼすような被害は発生していません。低圧ガス導管については、耐震性の低いガス導管から地震や腐食に強いポリエチレン管への取り替えが進んでいます。都市ガスの保安対策の方向性を示すものとして、経済産業省の「産業構造審議会保安・消費生活用製品安全分科会ガス安全小委員会」で議論された「ガス安全高度化計画」では、「2025年度末に低圧ガス導管の耐震化率を90%にする」目標が設定されました。これを受けて、事業者が積極的な取り組みをおこなった結果、目標の大幅な前倒し達成が実現されたことから、次期目標として「2030年度末に95%に向上していく」ことが計画されています。

ポリエチレン管は強度と延性(伸びやすさ)を兼ね備えており、地震でガス管に力が加わってもガス漏れが発生しません。

低圧ガス導管における耐震化率の推移

(出典)資源エネルギー庁(https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/gas_resilience.html)「都市ガスの中流:低圧ガス導管を耐震性の高いポリエチレン管へ交換」(資源エネルギー庁)(https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/gas_resilience.html)を加工して作成

・地震発生時の緊急対策

都市ガス事業者は、大規模の地震が起きた時に二次災害が起きないように、ガスの供給地区を細分化し、その地区ごとの地震の揺れに応じて、供給停止をするかの判断を行います。供給停止となった地区は、地区ガバナを通じてガスの遮断を行い、安全性の担保が取れるまでの間、ガスの供給停止を行います。そうすることによりガスの供給停止範囲を最小化し、二次災害が起きないようにしています。また、エンドユーザー宅ではマイコンメーターを設置し、震度5相当以上の強い揺れを感知すると、家屋内へのガスの供給を自動的に停止します。これにより、二次災害の危険性を排除しています。

・地震発生時の復旧対策

都市ガス事業者の大規模な災害発生時の復旧対策では、全国の都市ガス事業者が、被災した地域の応援に向かう体制を敷いています。大規模な災害発生によりガスの製造・供給を停止する場合などには、都市ガス業界を挙げて応援する体制が確立されています。復旧が行われる間、全国の都市ガス事業者が移動式ガス発生設備を持ち寄って、被災した地域の臨時供給を行います。

・分散型エネルギーの普及

災害時のレジリエンス強化には、利用者側にも都市ガスのレジリエンスを高める対策が必要です。利用者側でおこなうレジリエンス向上の取り組みとしては、分散型エネルギーシステムがあげられます。分散型エネルギーシステムの一つとして、コージェネレーションシステム(都市ガスを使って発電し、その際に発生する廃熱を冷暖房や給湯などに利用する高効率なエネルギーシステム)があり、停電時でも継続的・安定的に電力や熱を供給することができ、地域ごとのエネルギーレジリエンス強化にとても役立ちます。家庭用のコージェネレーションシステムでは「エネファーム(家庭用燃料電池)」として、普及が拡大しています。