- ガスと防災

災害とLPガス・都市ガス・電気

災害時には、ライフラインへの被害が問題となります。生活を支えているガスも例外ではありません。LPガスや都市ガスは、災害時にどのような被害を受けるのでしょうか。さらに、電気と比較するとどのような違いがあるのでしょうか。それぞれの特長を理解し、災害対策のためのエネルギーとして生かしていく必要があります。

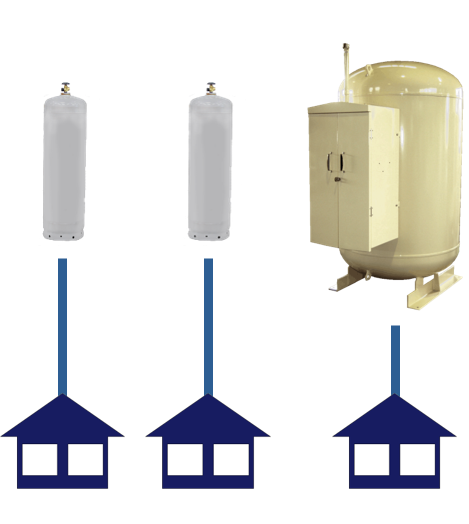

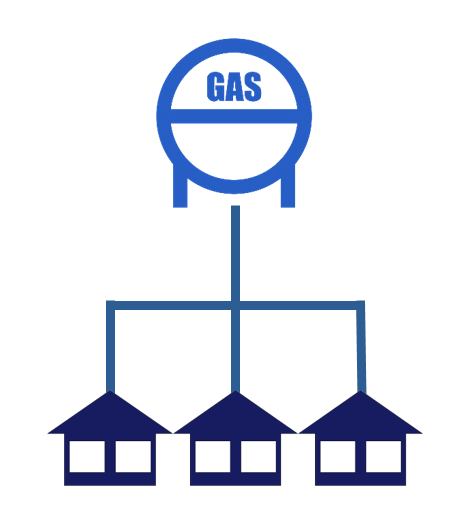

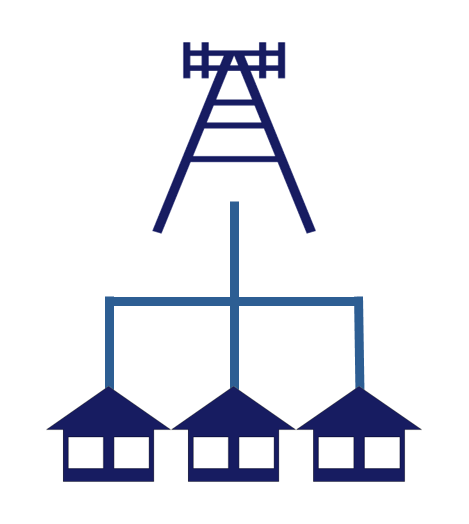

供給方法の違い

| 分散型 | 大規模集中型 | |

|---|---|---|

| LPガス | 都市ガス | 電気 |

|

|

|

| 家庭や施設ごとに燃料を設置する 個別・分散供給 |

製造所から高圧で送りだされたガスを減圧しながら、施設に届けるパイプライン供給 | 発電所で作られた電気は、送電線や配電線などの送配電ネットワークを通って消費者に届く |

ライフラインの供給方法は、『分散型』と『大規模集中型』の大きく2つに分けられます。LPガスは、各家庭や施設ごとに燃料を設置している分散型のエネルギーです。LPガスのほかにも、灯油などが同様の方式で供給されています。一方、都市ガスや電気は、大規模な1つのエネルギー拠点からパイプラインなどにより供給が行われる大規模集中型のエネルギーです。この2つの供給方法を比較すると、一般的に分散型供給の方が災害時の復旧が早いとされています。大規模集中型の場合、あるエリア全体の復旧が完了しないと供給再開が困難な一方、分散されて設置されている場合は、各施設ごとに復旧することができます。

風水害・地震とライフライン

| LPガス | 都市ガス | 電気 | |

|---|---|---|---|

風水害 |

個別供給のため復旧が早い 容器の場合 洪水等により流出しないための措置が必要 |

地下の導管で供給されているため、洪水等の被害に非常に強い | 電線や電柱が被害を受けると広域で停電が起こり、復旧に時間を要する |

地震 |

個別供給のため復旧が早い 容器の場合 地震による転倒、津波による流出を防止する措置が必要 バルク貯槽の場合 基礎にアンカーボルトで設置するため耐震性が高い |

大規模地震の際は、都市ガス事業者が安全のため供給を停止する場合があり、供給再開までは数時間から数日を要する 近年は導管の耐震性が向上しているため、損傷の可能性は低い |

電線や電柱が被害を受けると広域で停電が起こり、復旧に時間を要する |

上記の通り、LPガスは個別供給のため、復旧が早く、災害につよいエネルギーです。ただし、災害時にも安全に使用を継続するためには、転倒や流出を防止するための適切な措置が必要です。

一方、都市ガスは、地下の導管から供給されているため、風水害に対しては非常に強く、ほとんど供給を停止したことがありません。一方、大規模な地震の際には、都市ガス事業者が安全のために供給を停止する場合があります。数日でも都市ガスが止まると困る場合には、都市ガスのバックアップも必要となります。

かくれ停電について(事業者の復旧範囲の違い)

| ガス | 電気 |

|---|---|

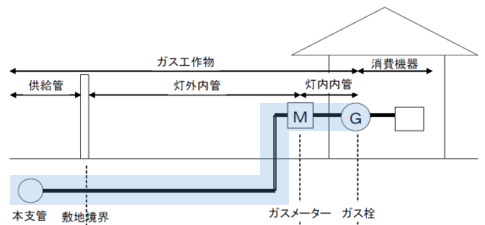

| ガス本支管または供給設備~ガス栓 お客さま先でガスを安全に使用できることの確認をもって復旧とします。 ガス事業者の責任範囲  (出典:平成18年3月 総合資源エネルギー調査会都市熱エネルギー部会 ガス安全小委員会 取りまとめ) (出典:平成18年3月 総合資源エネルギー調査会都市熱エネルギー部会 ガス安全小委員会 取りまとめ) |

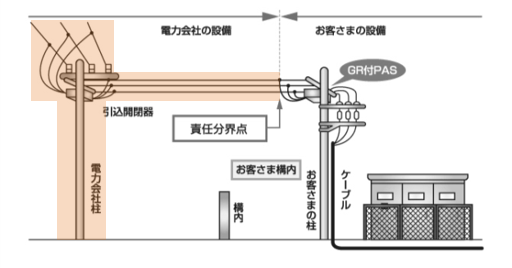

送電網のみ お客さま設備は電気主任技術者が保安責任を持ちます。 電力事業者の責任範囲  (出典:関東電気保安協会ホームページ) (出典:関東電気保安協会ホームページ) |

電気とガスでは、事業者の責任範囲が異なります。災害時の復旧についても、電気の場合は送電網が事業者の復旧範囲です。よって、責任分界点より先にある設備(電線や受電設備)に故障があり、電気が使えない状態が続いていたとしても、「復旧」と発表されます。つまり、報道発表上では停電が解消していても、より長期の停電が起こっている施設が残っている可能性があります。これを『かくれ停電』と言います。

一方、ガス事業者は、お客さまがガスを安全に使用できることを1件ずつ確認して、復旧とします。

電気とガスの復旧時間の違いには、こうした責任範囲の違いも影響しているのです。